众所周知,战国晚期的吕不韦起初是一个富有传奇色彩的商人,很有经商智慧,后来,他以商人的智慧来经营政治事业,由商入政,扶立国君,借此进入政界,成了秦朝末期的著名丞相。众所周知,吕不韦是杰出的商人和著名的政治家,但很多人没有能注意到他还有另一重要身份,那就是他是一部学术巨著的总策划和总编撰。吕不韦招揽了三千门客,指挥其中有才华有学识的文人编成了《吕氏春秋》这一巨著。这是一部至今仍值得深入探讨的理论巨著,本文着重探讨其基本特色和谋略思想,分上下两篇来分析阐述。

第一,吕不韦之所以能策划和编成《吕氏春秋》这一巨著,有多方面原因:

其一,有他个人方面的思想兴趣方面的原因,吕不韦是战国末年杰出的商人和秦国著名的政治家,他的经商活动和政坛经历使他没有被束缚于某一家的学术思想之内,他兴趣广泛,喜欢采纳百家之长,所以,在策划《吕氏春秋》时,他让他的门客们把自己的所见所闻和各种学识思想都写下来,而后,他选定几位博学者,对所有文章进行筛选、归类、删定,综合,编撰成书,所以,书中所涉及的内容十分广泛,涉及古往今来、天地万物、士农工商、诸子各家、兴废治乱、人情世故等,所以,《吕氏春秋》符合了吕不韦的思想兴趣,是杂糅百家之长的。

吕不韦(剧照)

其二,由于当时的时代背景所造成的,吕不韦在秦国政坛走红的时期,正处于“百家争鸣”即将结束的时代,这时期学术争鸣的气氛已经逐渐减弱了,当时所面临的一个重大现实问题是秦国该是以什么样的思想学说来作为秦国统一天下的主流意识形态,这就决定了一方面吕不韦必须重视对于“百家”学术思想的整理,不能放弃诸家而独尊一家;另一方面他又必须对“百家”进行整理糅合,而《吕氏春秋》正是产生于这一理论背景,它杂采诸家,但又不死守一家,这使得该书具有自己的鲜明特色。

其三,《吕氏春秋》是战国门客之风发展到后期状态下形成的一部著作。

从春秋时期开始,便出现了养门客之风,而到了战国时期,养门客之风盛行,每一个诸侯国的公族子弟几乎都养着大批门客,最著名的有魏国有信陵君、楚国有春申君、赵国有平原君和齐国有孟尝君,号称“战国四公子”,他们礼贤下士,结交宾客,府中有大批门客。到了战国末期,吕不韦成了最有条件养门客的高官,他是大商人出身,后来成了秦国丞相,有钱财又有权势,他养门客是其他人难以比拟的。吕不韦招来了大批文人学士,号称“门客三千”。在吕不韦的门客中,自然有不少是有真才实学的,“百家争鸣”时代留下了各家各派的学说,也留下了诸子学的大量人才,而吕不韦把不少人才聚集在他门下,让他们著书立说,广为流传,不但天下闻名,还可传之后世,永垂青史,这一点尤其令吕不韦眼热。吕不韦本正是在这基础上,吕不韦策划和主编了《吕氏春秋》,他通过他的门客们的文章来表达他的思想观点。

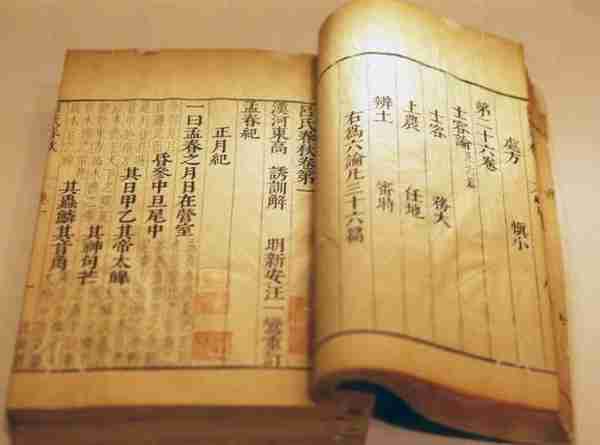

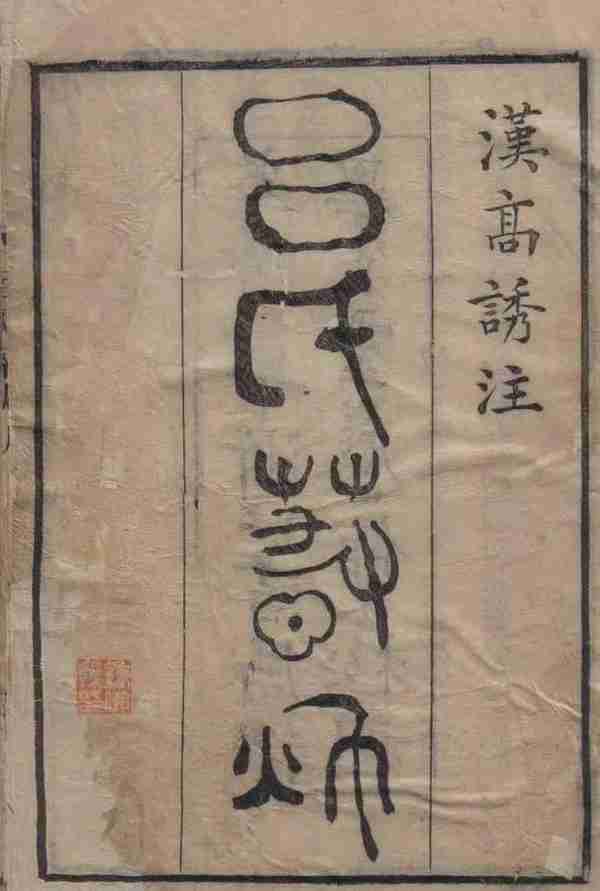

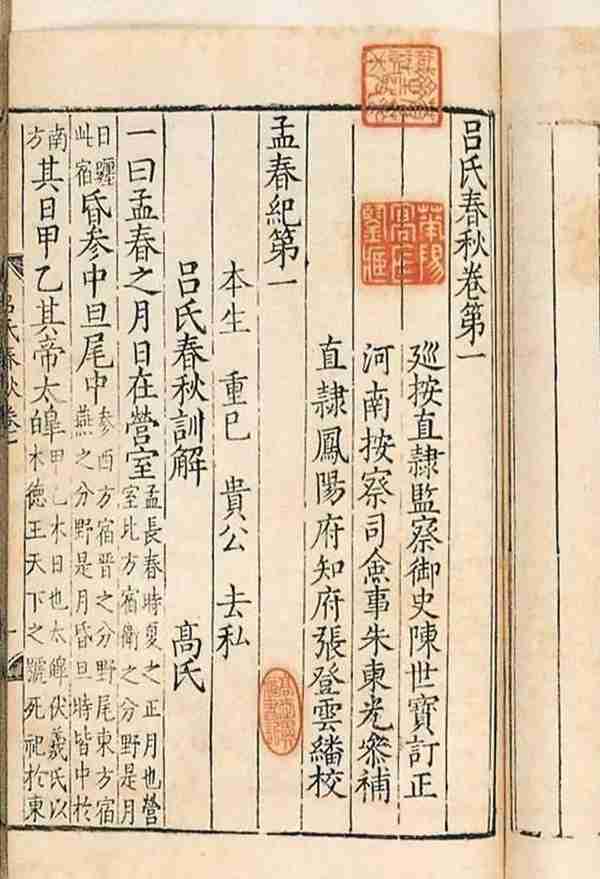

《吕氏春秋》

第二,《吕氏春秋》不同于战国时的其他著作,它有其主要的思想立场和理论特色。

首先,《吕氏春秋》杂采诸家,内容驳杂,涉及先秦各家各派的思想。《吕氏春秋》全书共分为十二纪、八览、六论,共二十六卷,一百六十篇,二十余万字。包括儒、墨、法、名、兵、农、纵横、阴阳家等各家思想皆收入其中。《汉书·艺文志》等将《吕氏春秋》列入杂家,是有道理的,因为它的内容确实太驳杂了。在《吕氏春秋》中,道家的“无为而治”思想、儒家的“仁政”学说、墨家的“公正”观念、法家的“法治”思想、名家的思辨逻辑、兵家的兵法韬略、农家的“地利”追求,以及纵横家的“捭阖”策略等,皆作为富国强兵的治理策略而融汇于学说中。

西南联大教授许维遹在集释《吕氏春秋》时说:“夫《吕览》之为书,网罗精博,体制谨严,析成败升降之数,备天地名物之文,总晚周诸子之精英,荟先秦百家之眇义,虽未必一字千金,要亦九流之喉襟,杂家之关键也。”(《吕氏春秋集释自序》)这是总结得很有道理的。

战国中期,诸子思想十分活跃,学术争鸣非常热闹,而到了战国后期,由于列国纷争渐渐出现统一趋势,学术思想方面也相应地在寻找从纷争转向整合的方式,当时的儒家、法家、道家等,都努力着以自己的理论学说来统一学术,从而占据学术思潮的主流地位,比如,儒家的《荀子》、道家的《管子》和法家的《韩非子》都具有一定的理论总结的性质。而《吕氏春秋》便是成书于这一时期,它的整合方式与《荀子》《管子》《韩非子》等不一样,它不是以某一学派的理论总结来实现学术的统一性,而是兼容并收的方式来对先秦诸子百家的思想进行整合,把各家各派都纳入《吕氏春秋》的理论体系之中。

《吕氏春秋》

其次,《吕氏春秋》虽然涉猎百家,但它主要是站在道家的根本立场上来阐述其理论学说的。

《吕氏春秋》在结构安排上遵循着自然之道,表现出受到了道家思想的影响。比如,《吕氏春秋》的“十二纪”按照月令编写,文章内容按照春生、夏长、秋杀、冬藏的自然变化的道理来排列的,是显然是受“应天时”观念的影响,《序意》曰:“凡十二纪者,所以纪治乱存亡也,所以知寿夭吉凶也。上揆之天,下验之地,中审之人,若此则是非、可不可无所遁矣。”而“八览”以人为中心,主要是阐述人情世故,论及人的价值观念、人际关系、人性修养等,“六论”论人的行为及其与事理的关系,包含着行为准绳、处事准则等,这属于按“人和”“地利”观念的阐述。可见,《吕氏春秋》在书的逻辑结构和理论阐述方面是有基本理念和论述顺序的,遵循着“顺天时,应地利、求人和”的理念,天、地、人互相呼应,体现道法自然的基本观念,道家的意味很明显。

《吕氏春秋》中有着非常明显的老子的“自然无为”的天道观念。《吕氏春秋•当赏》概括说:“民无道知天,民以四时寒暑日月星辰之行知天。四时寒暑日月星辰之行当,则诸生有血气之类皆为得其处而安其产。人臣亦无道之主,人臣以赏罚爵禄之所加之主。主之赏罚爵禄之所加者宜,则亲疏远近贤不肖皆尽其力而以为用矣。”显然,自然无为便是天道,是民知天的基本准则,也是人臣知君主的基本准则,人道人事是统一的,皆在于道法自然,尽人事应天道,自然无为,这便是做人、做臣子应守的规则。东汉高诱在评论《吕氏春秋》时说“此书所尚,以道德为标的,以无为为纲纪。”(《汉·高诱·吕氏春秋序》)这是很有见地的。

《吕氏春秋》一书中大量引用老子、庄子、列子、子华子、詹何等人的言论,一方面突出其“无为”观念,阐述君道应“无得”“无识”“无事”,为人君者当明白“至智去智,至仁忘仁,至德不得”的道理,能顺其自然;另一方面,又强调“君人南面之术”中的道家谋术之道,强调:“有道之主以不知为道,以奈何为宝”“贤主劳于求人,逸于治事”“清虚以自守,卑弱以自持”等统治智谋。《吕氏春秋》中的《本生》《重己》《贵生》《尽数》《先己》等篇,属于道家杨朱一派之理论(近代学者顾实观点);《吕氏春秋》中《知度》《慎势》《贵因》《察今》《顺说》《不广》等,属于道家“黄老学派”中慎到一系的学说(蒙文通观点)。

其实,从治国方略的基本立场看,《吕氏春秋》主要采用的是“黄老之说”,比如,《序意》中有一个例子表现得很清楚:“良人请问十二纪。文信侯曰:‘尝得学黄帝之所以诲颛顼矣,爰有大圜在上,大矩在下,汝能法之,为民父母。’盖闻古之清世,是法天地。”这说的是,吕不韦是以黄帝教导颛顼为典例,说明上有天规,下有地矩,顺天应地,便能当好民众的好官,将国家治理好。显然,《吕氏春秋》法天地而顺自然的观念是非常明显的,《吕氏春秋》的治国理念,显然受到了道家伊尹学派“黄老思想”的影响,比起先秦的庄子学说显得更积极,更具有治政方面的内容。

有一点是可以肯定的,吕不韦在当时已经预感到法家的严刑重赏并非治国良方,《用民》篇言刑罚不如德礼;《上德》篇指出:“严刑峻法,此衰世之政也。”所以,在《吕氏春秋》中不是继承法家,而主要是继承了道家的无为思想,强调“有道之主,因而不为”,主张高明的君主,其实当以清静无为作为治国的良策。(参看《知度》)《吕氏春秋》认为:“事省而国治”“大圣无事而干官尽能”,这不就是对先秦道家“无为而无不为”政治策略的继承吗?

《吕氏春秋》

再次,《吕氏春秋》“兼儒墨,合名法”,述说兵、农、阴阳。

虽然秦国历代政治家都比较重视法家,但《吕氏春秋》不但没有因此而排斥儒家,反而把儒家仁礼学说作为是批评法家施严刑重厚赏的理论根据。根据《吕氏春秋》的观点,严刑厚赏属于“衰世之政”,只有推崇德治,肯定仁者爱人的血缘情缘,社会才会和谐。《吕氏春秋》认为,父慈子孝是出于人之本性,“孝子之重其亲也,慈亲之爱其子也,痛于肌骨,性也。”(《节葬》)《吕氏春秋•孝行》主要阐述的是儒家的仁礼思想,其中有一部分与《礼记》的论述是一样的。《孝行》认为:“凡为国家,治天下,必务本而后末。所谓本者,非耕耘种殖之谓,务其人也。务其人,非贫而富之,寡而众之,务其本也。”

那么,“务其本”指的是什么呢?《孝行》强调:“务本莫贵乎孝。人主孝则名章荣,下服听,天下誉;人臣孝则事君忠,处官廉,临难死;士民孝则耕芸疾,守战固,不罢北。夫孝,三皇五帝之本务,而万事之纪也。”这是对儒家仁孝理论的直接继承,“孝”成了治国的基本纲要,人主孝则“名章荣”,属下会服从,天下会赞誉;人臣孝则“事君忠”,做官必廉政,遇到危难将不惧死;士民孝则“耕耘疾”,防守会很稳固,不会不会战败。所以,孝乃是三皇五帝的治国本务。所以,“夫执一术而百善至、百邪去、天下从者,其惟孝也。”(《孝行》)

显然,“孝”成了治国的第一原则了。儒家的学说建立在氏族血缘关系的基础上,孔子承继了周朝的礼乐文化,阐述了仁义礼智理论,而这皆是以“孝”为理论根基的。《吕氏春秋》对于“孝”的重视,其实是发挥了儒家学说,弘扬仁义之术。

不过,《吕氏春秋》认为,仁义之术要实现,需要有一个由外而内的转化过程,只是从外面教是没有用的,它认为:孔子等的弟子,“皆以仁义之术教导于天下,然而无所行。教者术犹不能行,又况乎所教?是何也?仁义之术外也。夫以外胜内,匹夫徒步不能行,又况乎人主?唯通乎性命之情,而仁义之术自行矣。”(《有度》)这就是说,孔门弟子教授仁义者自己没有能修成仁义,当然也就无法教,无法传播,因为仁义之术是外在的规范,必须通过“通达性命之情”才能内化为德行修养,而这“通达性命之情”是什么呢?主要是指“清静无为”的心境,在这里,儒家的仁德修养需要借助于道家的“清静无为”心态来完成。显然,《吕氏春秋》试图把道学纳入儒学之中,以道兼儒,要实现儒家的德治,必须靠道家的自然无为。

《汉书•艺文志》强调《吕氏春秋》在思想理论上是“兼儒墨”,所以,除儒家思想之外,《吕氏春秋》对墨家也是很重视的。其一,作为务实的政治家,吕不韦非常重视政治措施的实效性,所以,《吕氏春秋》对于墨家的“尊天”“明鬼”“非攻”“非乐”等对政治、军事行动有不利因素的主张,持排斥态度,比如,《吕氏春秋》的《振乱》《怀宠》《禁塞》等篇尖锐地批评墨家的“非攻”观点,《吕氏春秋》认为:“夫攻伐之事,未有不攻无道而罚不义也。攻无道而伐不义,则福莫大焉,黔首利莫厚焉。禁之者,是息有道而伐有义也,是务汤武之事而遂桀纣之过也。”(《振乱》)《吕氏春秋》所主张兴“义兵”而使敌国“民服若化”:“义兵至,则邻国之民,归之著流水,诛国之民望之若父母,行地滋远,得民滋众,兵不接刃,而民服若化。”(《怀宠》)《吕氏春秋》认为一概地反对战争是不对的,“攻无道而伐不义”的正义战争是必要的,而且能使民众归顺、服化。但是,《吕氏春秋》对于墨家“尚贤”“兼爱”学说是积极吸纳的,比如,《爱类》篇强调:“贤人之不远海内之路而时往来于王公之朝,非以要利也,以民为务故也。”“仁人之于民也,可以便之,无不行也。”赞赏“尚贤”“兼爱”的观念。再如,《精通》篇认为圣人是“以爱利民为心”;《圜道》篇赞赏尧、舜“以贤者为后,不肯与其子孙”,同样是赞其“尚贤”“兼爱”,这其实是继承了墨子关于“官无常贵,民无终贱,有能则举之,无能则下之”的“尚贤”主张。

其二,《吕氏春秋》有一篇《节葬》,其观点直接来自于墨子的“薄葬短丧”理念。《节葬》认为:人死虽不为鬼,亦无知觉,但为了满足活着的亲人思念和释放悲情的感情需要,葬礼仪节是必须的,但厚葬隆葬是完全没有必要的,因为“自古及今,未有不亡之国也;无有不亡之国,是无不扬之墓也”,厚葬无益,节葬才是正常的。《节葬》批评当时所盛行的厚葬之风,强调“大乱之主,愈侈其葬”“侈靡者以为荣,俭节者以为陋”,而“此非慈亲孝子之心也”。这与墨子的“节葬观”是一致的。

《汉书•艺文志》还认为《吕氏春秋》在思想上有“合名法”的主张,吸取了名家和法家的学说。

关于名家,《吕氏春秋》首先是吸收了其名实相副、形名耦合的“正名”思想,批评了纵横家的惯用的狡辩之术。《吕氏春秋》专设《正名》篇,阐述“正名”的重要性,对于那些“名不正而言不顺”的狡辩观点持批评态度,认为所谓的“可不可而然不然,是不是而非不非”的看法是错误的,是荒谬的辩解,《正名》篇为名家代表人物尹文等辩护,称其与齐湣王之论为“见刑名异充而声实异谓也”;对于宋钘、尹文所提出的"物固有形,形固有名","此言名不得过实,实不得延名”等“名”“实”相符的观点是赞赏的,对于他们的“别囿”说是肯定的,赞同其“接万物以别囿为始”,认为认识事物要从克服人的主观偏见开始,强调认识要注重其全面性。《吕氏春秋》专门设有《去尤》《去宥》二篇,主要发挥的是名家宋鈃、尹文的观点。

其次,《吕氏春秋》还讲述了关于名家代表人物邓析子的故事。邓析子是郑国大夫,在政治上很有创新思想,主张“不法先王”,大胆主张,先王之言行,并非是恒古不变的原则,并非应遵守不可。邓析子擅长于刑名之学,他有《转辞篇》专门论述“刑名”问题的,主要强调:“缘身而责名,缘名而责形,缘形而责实,臣惧其重诛之至,于是不敢行其私矣。”利用“刑名”原则来实行对于朝臣的控制。此外,邓析子“刑名之学”的另一个方面是诉讼的立场和方法问题。《吕氏春秋》记述了邓析子的精彩的诉讼故事。作为诉讼专家,邓析子是需要报酬的,他“与民之有讼者约,大狱一衣,小狱襦裤”,因为他名气很大,而且收费合理,因而“民之献衣而学讼者不可胜数”。这说明精通“刑名之学”的邓析子在当时挺吃香的。

邓析子这样的“专家”,对于诉讼是很有方法的,《吕氏春秋•离谓》记载了一个表明邓析子“两可说”观点的例子:洧河发大水,郑国有一个富人被大水淹死。有人打捞起富人尸体,富人的家人得知后,便去赎买尸体,但想要得到尸体需付很高价钱。于是,富人家属找到邓析子,请他出主意。邓析子安慰富人家属说:“你安心回家去吧,捞尸体的人只能将尸体卖你,别人是不会买的。”于是,富人家属就不再找捞尸者买尸体了。捞尸者着急了,也来请邓析出主意。邓析又对他们说:“你放心,富人家属除了向你买,再无别处可以买回尸体了。”这就是邓析子有名的所谓的“两可说”,这表明了邓析子发现了立场不同便会有不同的说辞,人们看问题都是站在不同的角度的,角度不同观点各异。“两可说”发现了对同一件事情因不同立场而有不同观点的问题,但这并非是解决问题的有效方法。容易让人认为是“见人说人话,见鬼说鬼话”。

秦国依靠法家理论而推行政治改革来实现富国强兵的,秦国历代政治家都比较重视法家学说,但是,到了战国后期,法家学说在秦国政坛出现了争议,而《吕氏春秋》对于法家学说是有批评也有继承,对法家理论,有褒亦有贬。

在贬方面,《吕氏春秋》反对法家代表人物商鞅所实行的严刑峻法,反对商鞅施行的毫无仁爱的“徒法”。原本,商鞅是战国时著名的改革家,是秦国的杰出政治家,是秦国走向富强的功臣,可是,《吕氏春秋》的商鞅不但不尊重,而且还把他当成不仁义的典型来加以贬斥,在《无义》篇中,商鞅是反面人物的典型例子。

此外,《吕氏春秋》针对着法家严刑重赏的策略,经常以儒家、名家等的观点来批驳,强调推行仁政的重要性,谴责严刑峻法的危害。

在褒方面,《吕氏春秋》一是肯定法家推行变法的必要性和施行法治政策的重要性,《吕氏春秋》强调坚持法治对于治国的关键作用,认为:“有金鼓,所以一耳;必同法令,所以一心也;智者不得巧,愚者不得拙,所以一众也;勇者不得先,惧者不得后,所以一力也;故一则治,异则乱;一则安,异则危。”于是,《吕氏春秋》总结说:“故治国,无法则乱,守法而不变则悖,悖乱不可以持国。事易时移,变法宜矣。”无法则乱,不变法不可以持国,这样的观点其实就是商鞅、韩非等法家代表人物的根本思想,对此,《吕氏春秋》是积极继承的。

二是在重视法对于治理国家的关键作用的同时,也很重视“术”和“势”方面。对法的重视,在商鞅那里表现得很突出,不过,商鞅似乎在“术”“势”方面的表现略为逊色,商鞅后来悲剧的发生,与他坚持法而忽略了推行法的方法,即忽视了“术”的重要性是有关系的。《吕氏春秋》在强调“法”的重要性的同时,非常重视申不害的“术论和慎到的“势”论,注重在推行法治时讲究策略,并重视执法者的权威。《吕氏春秋》的《任数》《贵因》《知度》等篇,其主要内容就是阐述了关于“术”的理论;而《慎势》《分职》等篇就是继承慎到的“势”论,强调君主应强化自己的“威势”,才能治理好国家。

《吕氏春秋》占了比较多的篇幅来论述法家,是道家的两倍多,达41篇,足见对法家还是比较重视的。

《吕氏春秋》还阐述了关于兵家、农家和阴阳家的思想。

关于 兵家,《吕氏春秋》是非常重视,战国时期,战争频繁,争斗激烈,对于兵家的重视是情理中的。《吕氏春秋》记载着丰富的兵学韬略,比如,主张用“义兵”反对“阎兵”,它说:“天子之立也出于君,君之立也出于长,长之立也出于争。争斗之所自来者久矣,不可禁,不可止,故古之贤王有义兵而无有偃兵。”并认为:天下无兵,诸侯就会攻战不已。所以,用兵如用药,“得良药则活人,得恶药则杀人。义兵之为天下良药也亦大矣”(参看《荡兵》)。“义兵”有助于安定天下,而“阎兵”要谨慎,若遇无道不义,“阎兵”是万万要不得的,乱世,需要“义兵”来“攻无道而伐不义”。

战国时代

此外,《吕氏春秋》继承发展了老子关于“慈故能勇”的思想,老子曾说:“天下皆谓我道大,似不肖。夫唯大,故似不肖。若肖,久矣其细也夫!我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈故能勇;俭故能广;不敢为天下先,故能成器长。今舍慈且勇,舍俭且广,舍后且先,死矣。夫慈以战则胜,以守则固。天将救之,以慈卫之。”(《道德经》第六十七章)这种“慈故能勇”的“慈战”思想是《吕氏春秋》特别注意发挥的,或许是因为秦国打的仗太多了,吕不韦有些厌倦了,所以,他发挥了老子的思想,提出了“义务必胜”的用兵思想。在战国时很多国君重视霸道的气氛中,这种“慈战”和“义兵”理念是很值得重视的。这其实也是继承了中国先秦兵家一贯重视的“不战而屈人之兵”的思想。《吕氏春秋》重视道家,讲无为而治,也重视儒家,讲仁义,或许,对于兵家的态度是受道、儒思想的影响。

关于农家,《吕氏春秋》至少有《上农》《任地》《辩土》《审时》四篇是主要论述农家理论的。《上农》篇提出了十分重视农业生产的观点,认为:“古先圣之所以导其民也,先务于农。民农,非徒为地利也,贵其志也。”重农是早期圣人的优秀传统,而重农不仅仅是重视农业生产,更重要的在于“贵其志”,即在于勤奋耕作的精神。它还认为:“民农则朴,朴则易用,易用则境安,主位尊。”朴实的务农观念和耕作精神,有利于社会安定,这对于君主治理国家是很有利的。《吕氏春秋》除了论述农民的耕作精神之外,还记载了大量先秦农业科学的成果和耕作的经验。当然,它重视农业重视农民,赞赏农耕精神,但并不等于认同平等制度,对于“君臣并耕而食”的主张是排斥的,认为这将会破坏等级制度,对社会安定不利。

关于阴阳家,《吕氏春秋》受其影响是非常明显的。阴阳家最重要的理论是“阴阳五行”说,而邹衍是其主要代表人物。阴阳家们认为“万物所处,造于太一,化为阴阳”,而阴阳消长,四时更替,事物变化;人间事顺,天显瑞相,人间行恶,必遭天谴;五行相胜,“五德终始”,世界万物,依阴阳五行而运转变化。

《吕氏春秋》继承了阴阳五行思想,并加以发挥,《吕氏春秋》一书设“十二纪”,以“阴阳二气”的消长变化来解释四时季节变化,以“五行相胜”来论述黄帝、禹、汤、文王之兴替,以“五行”“五方”“五色”“五音”“五祀”等说明政令要适应时令,把季节、生产、政事、祭祀、生活等放在“阴阳五行”的理论框架之中进行分析。《吕氏春秋》影响了后来秦朝统治者,嬴政立朝之后,采取阴阳家的“五德终始”和“四时变化”之说,设置秦朝的政体礼仪等。《史记·封禅书》说:“秦始皇既并天下而帝,或曰:‘黄帝得土德,黄龙地螾见。夏得木德,青龙止于郊,草木畅茂。殷得金德,银自山溢,周得火德,有赤乌之符。今秦变周,水德之时。昔秦文公出猎,获黑龙,此其水德之瑞?’于是,秦更命河曰‘德水’,以冬十月为年首,色上黑,度以六为名,音上大吕,事统上法。”显然,秦始皇是按照《吕氏春秋》所发挥的“阴阳五行”说来制定秦朝的礼仪的。

总之,《吕氏春秋》虽说被认为是属于杂家,对于各家各派的思想皆有所吸取,但所吸收的主要是积极的理论方面,比如,儒家的民本思想,道家的无为而治思想,法家的法治思想n兵家的势论、不战而屈人之兵的思想,农家的农耕精神,名家的名实相符论,阴阳家的阴阳五行说等等给,《吕氏春秋》试图将各学派的理论融合起来,贯通各家学说,所以,《吕氏春秋》虽看似有些驳杂,但仍是在追求融合性和统一性的,可以说“杂而不乱”。

据刘汝霖统计,《吕氏春秋》一书按其所发挥的各派思想来看,主要阐述儒家学说的有26篇,阐述道家学说的的有17篇,阐述墨家思想的有10篇,阐述法家学说的有41篇,阐述名家思想的有5篇,阐述阴阳家思想的有2篇,阐述纵横家理论的有10篇,阐述农家思想的有4篇,阐述小说家理论的有1篇,阐述兵家思想的有16篇。论及这么多学派的思想,

《吕氏春秋》能取其理论精华,着力想超出门户之见,将有价值的思想融为一体,这是很难得的。《吕氏春秋》注意到先秦理论豪杰的长处,如:“老耽贵柔,孔子贵仁,墨翟贵兼,关尹贵清,列子贵虚,陈骈贵齐,阳生责己,孙膑贵势,王廖贵先,儿良贵后……。”(《吕氏春秋·不二篇》《吕氏春秋》试图兼容并收地吸取他们的理论精华,融汇各家,这一理论追求反映了战国后期追求统一思想趋势。

笔者认为,《吕氏春秋》是战国后期一部对先秦诸子和秦国政治经验的理论总结经典名著,虽然书中的内容有些驳杂,但其丰富而深刻的思想对于当代治国理政和管理企业具有很重要的借鉴意义,是很值得重视和探讨的,当前中国面临着激烈的国际竞争,面临着外交、贸易、科技和军事等方面的严峻的竞争形势,挖掘中国古代典籍的深刻竞争谋略是当代人不该忽视的研究方法。(本文下篇,将分析《吕氏春秋》的谋略思想。)